C’è una citazione che chiunque lavori nel marketing ha incontrato almeno una volta:

“La metà di quello che spendo in marketing è buttato. Il problema è che non so quale metà”.

Le parole sono tradizionalmente attribuite a John Wanamaker, uomo politico e d’affari, fondatore del primo grande magazzino americano. Vengono spesso usate per descrivere l’imprecisione e difficile misurabilità di questa disciplina.

Tra le cause di questa imprecisione c’è sempre stata l’incertezza su chi ricevesse i nostri messaggi. Insomma, sul nostro pubblico. Perché alla fine è per loro che studiamo i nostri messaggi e i nostri contenuti, ed è proprio per raggiungerli che studiamo la nostra pianificazione. E se non li raggiungiamo, le metriche di business ce lo dicono abbastanza presto.

Oggi - forse - abbiamo la possibilità di vederci chiaro.

Dal target alle personas: l’importanza del fattore umano

“Il nostro target è composto al 60% di donne e al 40% di uomini. Età compresa tra i 19 e i 45 anni. Vivono nei grandi centri urbani”

Suona familiare? Il target è spesso il punto interrogativo di molti brief: una categoria vastissima, astratta e decisamente poco utilizzabile. Con tutto quello che ne consegue in termini sia di creatività che di pianificazione. Il target, proprio come suggerisce l’origine militare del termine, è quello che si vede dalla telecamerina incerta di un cacciabombardiere: indefinito, deumanizzato, confuso.

Nel 1993, fortunatamente, il professor Angus Jenkinson inventa le personas: personaggi fittizi che rappresentano un segmento di pubblico ben identificato. Personaggi con un nome e un volto, come il Franco del titolo. Le personas hanno un lavoro e una storia familiare, delle conoscenze, delle aspettative, delle abitudini. Ci si potrebbe quasi affezionare a loro.

Le personas - che oggi sono ovunque - hanno un livello di profondità maggiore rispetto al target. Ma soprattutto, introducono un fattore umano che ci rende più semplice immaginarle e relazionarci ad esse quando definiamo i nostri messaggi. Ci permettono di disegnare siti, prodotti, campagne in modo molto più efficace e concreto. Viva le personas, insomma.

Il problema è che - a conti fatti - sono solo creazioni di fantasia.

Personas e big data: l’incontro perfetto?

Poi in questi anni è successo qualcos’altro: sono arrivati i Big Data. Ovvero, abbiamo accumulato abbastanza dati sugli utenti da non capirci più nulla. Le macchine, però, questi dati li masticano bene e avendone una quantità sufficiente sanno far emergere da masse di numeri dei pattern ben definiti. Gruppi di persone che fanno grossomodo le stesse cose, negli stessi momenti e con le stesse motivazioni. Gruppi ovviamente più piccoli, ma veri e umani.

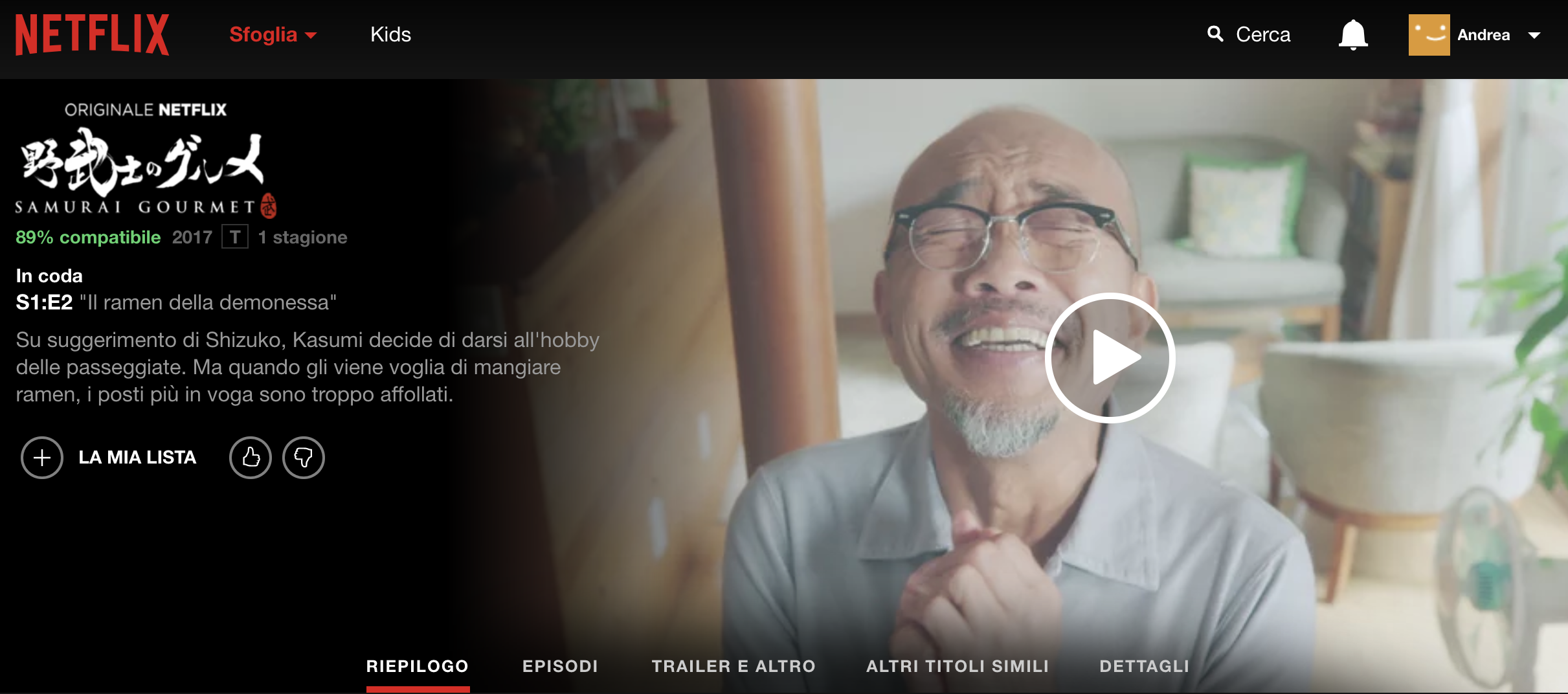

È quello che riesce a fare in modo mirabile Netflix, che proprio analizzando i dati dei suoi utenti scopre dei segmenti di audience imprevedibili (ad esempio persone che amano i documentari di cibo e i film di kung-fu) e crea contenuti per loro. Contenuti che mai sarebbero stati immaginabili prima e che - non serve dirlo - funzionano bene, riducendo l’incertezza che angustiava Wanamaker.

Non me lo sono inventato: Samurai Gourmet è un prodotto reale. E secondo Netflix è compatibile all'89% con il mio profilo.

Con i Big Data, oggi possiamo produrre delle personas praticamente perfette, costruite su insight reali e sorprendenti. Non degli stereotipi da sit-com, quindi, ma delle persone che esistono qui e oggi. La nostra collega. Il nostro commercialista. Il nostro vicino. Affiancando data scientist e strategist, possiamo trovare queste “pepite” e creare personas realmente utili. Franco, insomma, potrebbe esistere davvero.

Tirando Shakespeare per la giacchetta potremmo riassumere così:

Ci sono più insight nei Big Data, Orazio, di quanti ne sogni il tuo reparto marketing.