Dopo aver passato un po' di anni a spiegare cosa fosse il native advertising, lo sport del momento sembra quello di voler spiegare a tutti cosa non sia.

“Questo non è native!”

“Ma perché, questo è native? Naaa”

“Ma quale native, è un branded content!”.

L’unico obiettivo di questo sport è dare l'impressione all’avversario (il collega? il cliente? il capo?) di sapere esattamente di cosa stiamo parlando. Come se individuare questa differenza fosse essenziale. Che poi lo è, ma in un senso molto diverso dal gusto maniacale di alcuni marketer per la tassonomia.

È tempo di dirsi che la questione è un'altra: in futuro, praticamente tutto sarà native (anche se forse lo chiameremo già in un altro modo).

Ma su questo, torneremo più avanti.

NATIVE AD O APPROCCIO NATIVE?

Visto che non possiamo esimerci dal dare delle definizioni, proviamo a fare almeno un distinguo. Se per native ad (annuncio nativo) si può intendere in senso stretto un annuncio che si mimetizza nel suo contesto di utilizzo (es: un post sponsorizzato su Facebook o un long form editoriale su una testata web), il "native" come ambito si allarga fino a comprendere qualunque pezzo di comunicazione che voglia nascondere il suo carattere di interruzione pubblicitaria.

Così, Native Advertising non è più soltanto un formato, ma anche, in senso più generale, un approccio alla creazione di un branded content che sia davvero interessante per gli utenti e che sappia inserirsi in una conversazione in modo naturale. Perché ammettiamolo, quando parliamo di conversazione tra brand e utente stiamo in realtà quasi sempre parlando di macro-conversazioni che avvengono già tra gli utenti e in cui il brand deve sapersi inserire, senza sembrare un fastidio ma anzi un contributo in più, appunto, alla conversazione stessa.

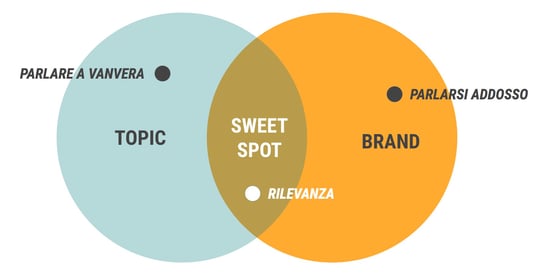

CONVERSARE DI QUELLO CHE SI SA: LO SWEET SPOT.

Secondo quanto detto, un branded content (es: video virale) può essere native quando si inserisce in una conversazione già attiva sui social attorno a determinati temi. Certo, perché un brand ne tragga un reale beneficio non può entrare a gamba tesa su qualcosa su cui non ha alcuna autorevolezza. Per questo, il branded content sarà più efficace quanto più il punto di vista espresso dal brand sarà vicino ai suoi valori, al suo know how e alla sua visione.

il futuro è già iniziato

Quindi è vero, capire cos'è il native in effetti è essenziale, ma solo per iniziare a farlo quanto prima. E a farlo bene. Secondo gli analisti di Forrester Research il futuro di molte aziende (e anche di molte agenzie) dipenderà da un fatto molto semplice: aver capito a tempo debito che là fuori non c'era più quasi nessuno disposto a sorbirsi quello che noi volevamo propinargli. La vera notizia è che il futuro è già iniziato. Gia oggi, quasi il 70% del mercato digital italiano è fatto da Facebook (che ha solo formati native) e dai search ads di Google (che già lo IAB US nel 2013 definiva come formati native). E allora, cosa stiamo aspettando?

In un mondo sempre più post-digital, è l'utente che decide cosa gli interessa davvero e cosa no. Sta a noi quindi intercettare quest'interesse, catalizzarlo, veicolarlo, per il breve tempo che vorrà concederci.

Comunicare in modo native vuol dire, a nostro parere, essenzialmente questo: intercettare l'interesse dei nostri target.

Come farlo? Beh, magari iniziando a non chiamarli più target, ma persone. E cercando di capirle, di emozionarci con loro mentre cerchiamo di guardare il mondo dal loro punto di vista. Insomma, tornando a essere meno marketer e più umani. Ma questo è solo un grandissimo “secondo me”, per citare un brano dell’ultimo album di Brunori Sas (che tra l'altro è bellissimo e molto in tema... sempre secondo me).